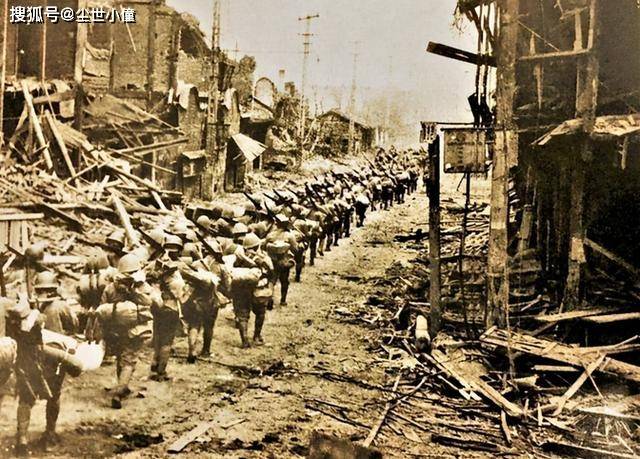

淞沪会战一直被认为是抗战初期非常关键的一场战斗。然而,有一支非正规军的“别动队”,在上海的街头巷战中英勇奋战,付出了巨大的牺牲。这支队伍究竟是因为什么原因而成立的?他们面临着怎样的困难和挑战,最终如何完成组建?在战争中,他们又扮演了什么样的重要角色?

根据特工沈醉的女儿沈美娟在《特工的对日谍战》一文中的回忆,这支别动队在战斗中牺牲了1500多人,约有500人受伤。尽管淞沪会战最终以撤退告终,但中国军民通过争取时间,成功粉碎了日军“速战速决”的计划,而这支别动队的英勇付出,也为战争的进程提供了重要帮助。

历史上,曾经有两支“别动队”在不同的背景下活动。其中一支是由康泽领导的“军事委员会别动总队”,另一支则是由戴笠和在上海组织的“苏浙行动委员会别动队”。

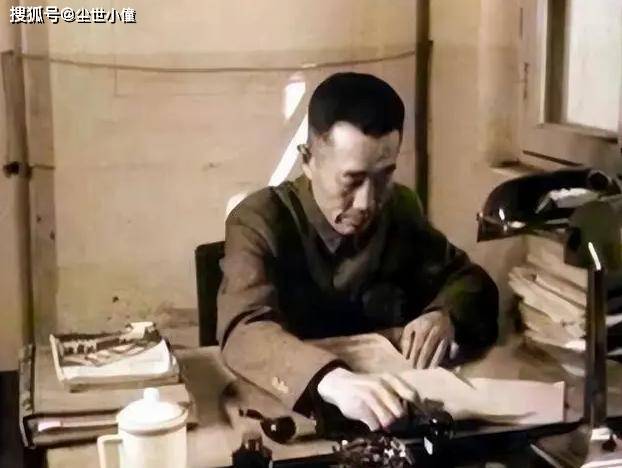

康泽原是蒋介石的旧部,在内战时期参与了很多活动,因此被称为“大特务”。他自己则声称自己是一名正规军的将领,而与戴笠领导的专门从事对敌抗战的别动队有很大的区别。康泽、和沈醉三人都在战后被关押于战犯管理所,后来先后获得特赦,令人感到历史的讽刺。

据晚年的回忆,在淞沪抗战的初期,这支别动队的组成非常复杂,主要包括上海青帮的首领杜月笙和他的门徒、社会上的失业青年,以及一些临时招募的工人。曾开玩笑说,这支队伍就像是一群“乌合之众”,他对戴笠说:“如果真的打起硬仗,这些人怎么能顶得住呢?”但戴笠却非常有信心,他认为,只要掌握了指挥权,并加上必要的训练,这些人也能在战斗中发挥作用。

为了提升别动队的战斗力,戴笠采取了多种措施。他安排黄埔军校的学生和一些失业的军官前往上海,在青浦和松江两地开设了短期培训班,教授基础的指挥技能和军事常识。同时,也建议从张治中和张发奎等部队中选拔一些老兵来担任班级和排级的教官。虽然张发奎仅提供了三百人,但他还是给予了这支新军一些象征性的支持。

然而,资金始终是别动队面临的一大难题。蒋介石掌控着全国的军费,却没有办法完全照顾到上海这样复杂的战区。再加上蒋夫人和亲戚们的巨额开支,要从国库中拨款并不容易。因此,戴笠和通过多种方式筹集资金。通过“诈降”的计策,从日本间谍郎本实仁那里拿到了二百多万元,而杜月笙则通过青帮的力量,慷慨地提供了一笔资金,帮助别动队渡过了财政困境。

然而,尽管筹集了资金,别动队依然面临着严重的武器短缺问题。张发奎的部队装备也十分有限,难以提供足够的支持。形势越来越紧急,戴笠只好指派年轻的少校特工沈醉去解决武器问题。沈醉知道,日本军队在上海租界的一些洋行里秘密储存了大量武器和弹药,于是,他带领几十名精壮队员,悄悄地潜入了三井、三菱等洋行的仓库。在一个夜晚,他们用毛巾包裹锁头,用钢锯切断门锁,成功偷取了五六千支枪和大量弹药。由于当时战争尚未全面爆发,日军无法公开此事,只能忍气吞声。这样,别动队终于拥有了足够的武装力量。

淞沪会战打响后,日军发动了猛烈的攻势。别动队被分为五个支队,其中第二、三、五支队负责在南市方向阻击日军,并掩护主力部队的撤退;第四支队则在闸北负责更为艰苦的巷战。尽管装备和训练都不充分,这些支队依然英勇顽强地抵抗,但代价也非常惨重。第四支队在巷战中几乎全军覆没,第二、三、五支队虽然坚持了几天,但最终也无法长期坚持,部分队员转移到浦东进行游击战,一部分则潜入法租界待命,另有一部分被调往安徽祁门组成“忠救军”。

与此同时,负责情报和暗杀任务的军统“上海区”也在戴笠的指挥下开展了潜伏工作。每周都会与两位区长单独会面,确保刺杀汉奸和收集情报两项工作互不干扰。

然而,1941年10月底,意外的变故发生:区长陈恭澍被捕后迅速叛变,并带领日伪当局抓捕了多名军统特工。幸好有线人提前通报,得以连夜撤离上海,保住了性命。沈醉也在此时随戴笠一起转移,确保了别动队领导层的安全。

回顾这段历史,人们常感叹:这支由帮会分子、工人青年和黄埔学生组成的队伍,是如何在敌情紧急的情况下迅速拼凑成军的。虽然他们的战斗力参差不齐,但在淞沪会战中,他们顽强地阻击了日军几天,为国民政府主力部队的撤退赢得了宝贵时间。随后,这些余部队员分别潜伏、游击或撤离,撑起了上海抗战的残余力量。

至于戴笠、和沈醉等人,在战后的命运各不相同。戴笠在抗战胜利后享有一定声誉,但最终不幸去世。沈醉在新中国成立后被关押多年,最终获得特赦。则在被囚禁多年后,于1975年被列入最后一批获释人员。

回望当年,这支匆忙成军的队伍虽然不像正规军那样有详细的记录,但他们在极其危险的环境下,凭借血与生命为抗战作出了重要贡献。很多人常常会想:如果当时更多的部队能像别动队那样勇敢行动,战争的结局是否会有所不同?虽然历史无法假设,但这支别动队的故事告诉我们,抗战时期,许多隐蔽的力量并非毫无作为。返回搜狐,查看更多